Inhaltsverzeichnis

Bildung 2025 erfolgreich gestalten

Dass die Digitalisierung und der technologische Fortschritt auch in 2025 neue Möglichkeiten schaffen, Bildung individueller, flexibler und zugänglicher zu gestalten, ist kein Novum. Auch im neuen Jahr schreiten globale Herausforderungen wie der Fachkräftemangel, die Klimakrise und die Alterung der Gesellschaft weiter voran und stellen Bildungsverantwortliche vor die Aufgabe, Bildungsmodelle radikal zu überdenken. Die Art und Weise, wie wir lehren und lernen, hat sich in den letzten Jahren entsprechend drastisch gewandelt.

Im Jahr 2025 blicken wir noch stärker auf das Thema “Lernen der Zukunft” und rücken Formate, Konzepte und Trends stärker in den Fokus: Personalisierte Bildungswege, nachhaltige Lernansätze und eine enge Verknüpfung von Kompetenzerwerb mit technologischen Innovationen sind zentrale Elemente. Doch was bedeutet das konkret, und welche Trends werden die Bildungswelt im Jahr 2025 prägen?

Technologie im Mittelpunkt

Auch 2025 wird das Bildungswesen massiv vom technologischen Neuerungen geprägt, die Künstliche Intelligenz (KI), Extended Reality (XR) wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sowie Blockchain mit sich bringen.

Extended Reality (XR) schafft immersive Lernumgebungen, die insbesondere in der Ausbildung, im technischen Training und in der medizinischen Bildung realitätsnahe und sichere Übungsräume bieten. AR und VR fördern dabei das Lernen durch Interaktion und visuelle Darstellung komplexer Inhalte.

Blockchain-Technologie bietet neue Möglichkeiten für sichere und transparente Zertifikate, die fälschungssicher und weltweit anerkannt sind. Sie wird zudem dazu beitragen, Bildungsdaten effizienter zu verwalten und den Transfer zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen zu erleichtern.

Diese Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie wir lernen, sondern auch, wie Bildungsprozesse gestaltet, dokumentiert und evaluiert werden. Ihre Integration stellt sicher, dass Bildung nicht nur zeitgemäß bleibt, sondern auch den Anforderungen der digitalen und globalisierten Welt gerecht wird.

Personalisierung durch Künstliche Intelligenz

Einer der zentralen Trends im Bereich Bildung ist die zunehmende Personalisierung der Lernerfahrung. Bereits seit 2023 fließt Künstliche Intelligenz (KI) verstärkt in Lern- und Arbeitsprozesse ein und prägt seitdem die Art und Weise, wie wir Wissen recherchieren und aufnehmen. KI-Technologien ermöglichen es, individualisierte Lernpfade zu erstellen, die sich an die Bedürfnisse, Interessen und das Tempo der Lernenden anpassen. Diese KI-gestützten, adaptiven Lernsysteme analysieren Echtzeit-Daten, um Wissenslücken der Lernenden zu erkennen und personalisierte Vorschläge für künftige Lernwege zu machen. Diese sogenannten Skill Gaps zu identifizieren und entsprechend der individuellen Potenziale aufzubereiten, wird im Bereich der Personalentwicklung ein einflussreicher Weg sein, um Mitarbeitende gezielter zu schulen und den Einsatz ihrer Skills noch stärker an den Unternehmenszielen auszurichten.

De-Skilling als Gefahr für menschliches kritisches und kreatives Denken

Ein weiterer Aspekt, der im Kontext des Lernens und Arbeitens mit KI berücksichtigt werden muss, ist das Phänomen des De-Skilling. Dieser Begriff beschreibt den potenziellen Verlust von Kompetenzen und Fähigkeiten durch den verstärkten Einsatz von KI im Arbeits- und Bildungsbereich. Lernende könnten durch die Abnahme von Lernprozessen durch KI weniger Gelegenheit haben, kritisches Denken oder kreative Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln.

Prof. Dr. Gabi Reinmann von der Universität Hamburg schlägt in diesem Zusammenhang vor, Strategien zu entwickeln, die den Menschen bewusst in die Arbeits- und Lernprozesse einbinden in sogenannten Human-in-the-loop-Systemen (HITL). Das sind Systeme, in denen Mensch und KI Seite an Seite arbeiten und eine aktive Teilnahme durch menschliches Denken und Handeln gefordert ist. Die Herausforderung wird künftig also darin bestehen, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung technologischer Innovationen und der Bewahrung menschlicher Fähigkeiten zu finden.

Digitale Kompetenzen zur kritische Bewertung von Informationen

Um sich jetzt und in Zukunft das richtige Wissen anzueignen und Informationen im Lernprozess kritische beurteilen zu können, ist die Förderung digitaler Kompetenzen unabdingbar. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der KI generierte Texte, Bilder und Videos immer schwerer von authentischen Inhalten zu unterscheiden sind, wird die Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Informationen unverzichtbar. Lernende müssen nicht nur verstehen, wie KI funktioniert, sondern auch Strategien entwickeln, um Fake-Inhalte zu erkennen und Quellen sorgfältig zu prüfen. Diese Medienkompetenz ist essenziell, um Manipulationen und Fehlinformationen vorzubeugen und gleichzeitig die Möglichkeiten digitaler Tools sicher und effektiv zu nutzen. Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sind gefordert, diese Kompetenzen aktiv in ihre Curricula zu integrieren, um Lernende auf die Herausforderungen einer KI-geprägten Informationsgesellschaft vorzubereiten.

Blended Learning: Die Kombination von Online- und Präsenzlernen

Blended Learning, die Kombination aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Formaten, wird 2025 noch zielgerichteter zum Einsatz kommen. Obwohl dieses Konzept nicht neu ist, beschleunigt die fortschreitende Digitalisierung auch in 2025 weiter die Integration von Blended Learning als gewinnbringende Alternative zur klassischen Präsenz-Schulung.

In den Präsenz- oder Live-Phasen des Blended Learnings wird der Fokus künftig zunehmend auf aktive Lernaktivitäten, Interaktion und Austausch gelegt. Selbststudiumsphasen bleiben weiterhin Teil des Prozesses, sind jedoch durch kuratierte und multimediale Inhalte effizienter gestaltet. Anstatt eigene Lernvideos ressourcenaufwändig zu entwickeln, sollte künftig bereits vorhandenes, qualitativ hochwertiges Material aus öffentlichen Quellen in Kursmaterialien eingebunden werden.

Lernerfolge stärker messbar machen

Zudem wird die Messung von Lernerfolgen und deren Einfluss auf Unternehmen wichtiger. Unternehmen erwarten verstärkt, dass Bildungsmaßnahmen messbare Ergebnisse liefern, die nicht nur individuelle Fortschritte aufzeigen, sondern auch einen direkten Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Lernende stehen vor der Aufgabe, ihre neu erworbenen Kompetenzen klar zu dokumentieren und deren Einfluss auf ihre Arbeitsleistung sowie auf unternehmerische Ziele zu belegen. Der Return on Invest (ROI) wird dabei zu einem zentralen Indikator, um den Erfolg von Weiterbildungsinitiativen zu bewerten. Tools und Systeme zur Erfolgsmessung, wie Kompetenzanalysen oder Performance-Tracking, gewinnen an Bedeutung, um diese Nachweise effizient und transparent zu erbringen.

Erfolgreich durch Collaborative Learning

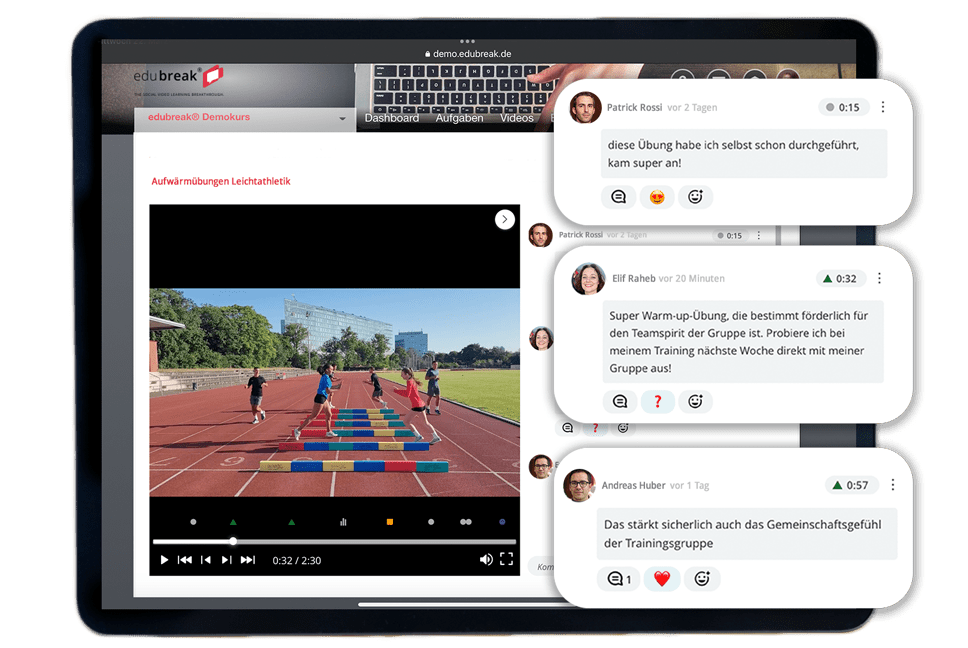

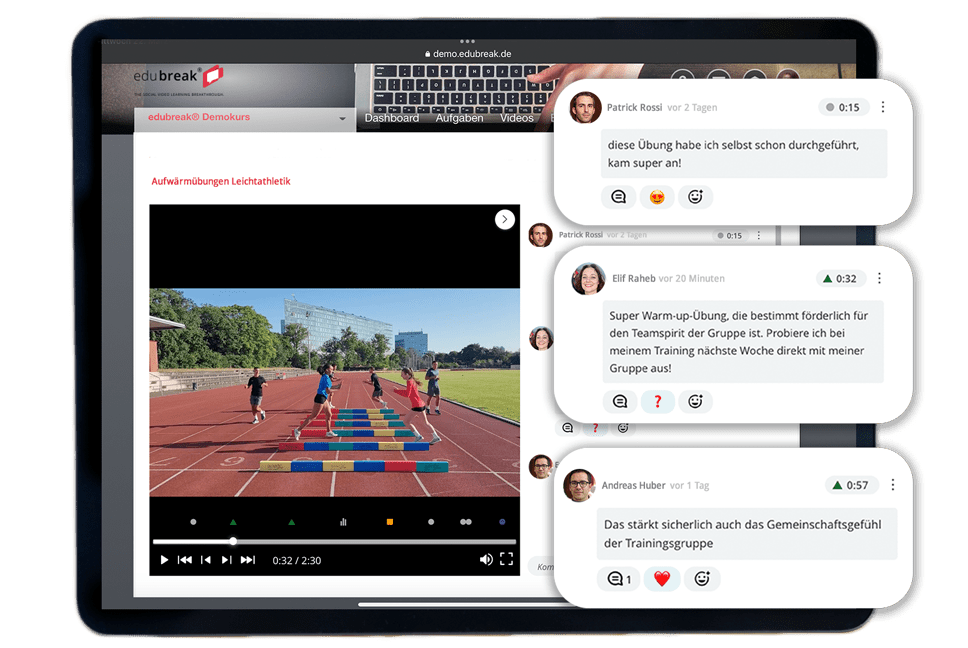

Der edubreak®CAMPUS setzt seit 2009 neue Standards im sozialen Lernen. Mit der Methodik „Social Video Learning“ fördert unsere Online-Lernplattform kollaborative Lernprozesse und liefert kompetenzorientierte Lernerfolge.

Kompetenzorientiertes Lernen

Traditionelle Bildungsmodelle fokussieren oft auf die Vermittlung von Fakten und Theorien. Kompetenzorientierung hingegen stellt die Anwendung des Wissens in realen Kontexten in den Vordergrund. In 2025 wird sich der Fokus im Bildungskontext daher weiter stark in Richtung Kompetenzorientierung verschieben, um einen noch größeren Lebensweltbezug zwischen Lerninhalt und Lernenden zu kreieren. Lernende sollen nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern auch wie und warum es getan werden sollte. Dies erfordert eine Veränderung in der Gestaltung von Lernzielen und -methoden, hin zu praxisorientierten Ansätzen, die die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten, kritischem Denken und Teamarbeit fördern.

Lebenslanges Lernen: Eine Notwendigkeit für die alternde Arbeitsbevölkerung

Das Konzept des lebenslangen Lernens wird künftig noch stärker zum Tragen kommen – insbesondere für die stark alternde, arbeitende Bevölkerung in Deutschland. Technologische und gesellschaftliche Veränderungen sowie der rasante Fortschritt in den globalen Arbeitsmärkten erfordern ständige Weiterbildung, um mit den internationalen Anforderungen und damit mit der globalen Wirtschaft Schritt zu halten. Ohne kontinuierliche Weiterbildung drohen deutsche Arbeitnehmer:innen, den Anschluss an globales Fachwissen und innovative Arbeitsmethoden zu verlieren.

Branchenübergreifend und global sind diejenigen Wissensbereiche und Kompetenzen besonders gefragt, die sich direkt auf die Anforderungen einer sich schnell verändernden Arbeitswelt beziehen. Dazu gehören beispielsweise aktuelle technologische Kompetenzen im Umgang mit KI oder der Datenanalyse, Kenntnisse im Arbeiten mit agilen Methoden, aber auch Soft Skills wie Konfliktmanagement oder interkulturelles Arbeiten.

Soziale Interaktion trotz Digitalisierung

Obwohl digitale Lernformen dominieren, bleibt der menschliche Austausch in der Lernwelt essenziell. Community Learning, Collaborative Learning oder Social Video Learning werden künftig als Methodik und Rahmen für soziale Lernformate eine noch bedeutendendere Rolle spielen. Tools wie Learning Experience Systeme (LXPs) oder virtuelle Communities schaffen die benötigten digitalen Räume für Kollaboration und Networking.

Erfolgreich durch Collaborative Learning

Der edubreak®CAMPUS setzt seit 2009 neue Standards im sozialen Lernen. Mit der Methodik „Social Video Learning“ fördert unsere Online-Lernplattform kollaborative Lernprozesse und liefert kompetenzorientierte Lernerfolge.

Nachhaltigkeit im Fokus

Auch im Bildungswesen ist ein Umdenken erforderlich, um der Klimakrise mit nachhaltigeren Formen des Lehrens und Lernens die Stirn zu bieten. Nachhaltige Lernkonzepte reduzieren den CO2-Fußabdruck durch weniger Reisewege und erweitern oder ersetzen analoge Lernmittel durch digitale Tools und Software. Besonders im Bereich der Weiterbildung und Personalentwicklung können Unternehmen einen großen Beitrag dazu leisten, ihre Ressourcen wie Mobilität, Strom und IT-Infrastruktur effizienter und nachhaltiger einzusetzen. Gleichzeitig werden Bildungsinhalte, die Lernende und Lehrende Wissen über Klimaschutz und Nachhaltigkeit vermitteln, immer wichtiger, um Nachhaltigkeit im Arbeitskontext in die Breite zu tragen und zu integrieren.

2025: Eine spannende Zukunft

Auch im neuen Jahr zeichnet sich eine deutliche Perspektive ab: Das Lernen der Zukunft wird vielfältiger, flexibler und individueller sein. Die Verschmelzung von Technologie und Bildung bietet enorme Chancen, erfordert jedoch ein Umdenken in der Gestaltung von Lernprozessen, -inhalten und -formaten. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Politik sind gleichermaßen gefragt, diese Transformation aktiv zu gestalten. Nur so können wir sicherstellen, dass die Bildung der Zukunft allen zugänglich und relevant bleibt.